„Fehntjer Geschichte(n)“ Als Glas auf dem Fehn mundgeblasen wurde

In Ostfriesland hatte es seit 1703 mehrere Versuche gegeben, Glas herzustellen. Die Pioniere scheiterten meist schnell. Einzig in Großefehn wurde um 1840 über längere Zeit erfolgreich produziert.

Großefehn - Heute ist Glas als Material aus keinem Haushalt wegzudenken. Wir trinken aus Gläsern, kaufen Marmelade oder Rotkohl in Schraubgläsern – und schauen durch Fenster in die Kälte, während wir behaglich vor dem warmen Kamin ausharren. Daran war im Jahr 1870 noch nicht zu denken. In dem Jahr stellte die Glashütte in Großefehn endgültig ihren Betrieb ein. Sie war zum damaligen Zeitpunkt längst nicht mehr konkurrenzfähig und ging Konkurs. Ende 1882 wurde sie zwangsverkauft. Sie war die letzte der Glashütten in Ostfriesland, von denen wir heute wissen. Und schrieb ostfriesische Industriegeschichte, da sie als einzige über Jahre hinweg durchhielt.

Insgesamt gab es im Verlauf mehrerer Jahrzehnte Bestrebungen an drei Orten, Produktionen des einst kostbaren Exportgutes aufzubauen: Sandhorst, Emden und Großefehn mit gleich zwei Anläufen. Bis 1703 hatte es keinerlei Herstellung von Glas gegeben. Ostfriesland war bis zum 18. Jahrhundert kein typischer Glashüttenstandort. Die Frühformen der Industrie bestanden zu der Zeit aus Werften, Ziegeleien und Mühlen. Es brauchte Pioniere und Visionäre, die mit viel Mut und Kapital – oder möglicherweise falschen Erwartungen – ans Werk gingen.

Zufallsfund weist auf Familie Cirksena hin

Der früheste Versuch fand in Sandhorst statt. Fürst Christian Eberhard ließ die erste ostfriesische Glashütte im Jahr 1703 oder 1704 errichten und betreiben. Ein absolutes Novum. „Glas musste in der Regel importiert werden“, sagte Ines Reese, Grabungstechnikerin bei der Ostfriesischen Landschaft, im Oktober anlässlich eines Zufallsfundes in Aurich. Bei Gartenarbeiten an der Kreuzstraße war ein Glasbruchstück mit einer Harpyie gefunden worden. Es zeigt eine Vogelgestalt mit Frauenkopf, die aus der griechischen Mythologie stammt und auf dem Wappen der damaligen Herrscherfamilie Cirksena zu sehen ist. Das Glas stammt den Archäologen zufolge wahrscheinlich aus der Sandhorster Produktion.

Nach 320 Jahren ist heute über die Sandhorster Glashütte wenig bis gar nichts bekannt, bedauert Gunnar Ott. Der Auricher Kreispolitiker (Grüne) ist begeisterter Hobbyhistoriker und hat sich auf Spurensuche begeben, um mehr über das aus heutiger Sicht mindestens mal waghalsige wirtschaftliche Vorhaben des Fürsten zu erfahren. „Glashütten hatten einen irrsinnigen Holzverbrauch.“ Eine Knappheit des Brennmaterials war darum durchaus vorhersehbar: Ostfriesland hatte nur wenige Wälder. Ohne Holz ging es nicht – obwohl in späteren Zeiten vorwiegend mit Torf geheizt wurde. Denn aus Eiche, Buche oder Fichte wurde Pottasche gewonnen, die für die Glasproduktion unersetzlich war.

Sandhorst Konkurs, Emden abgebrannt

Ott recherchierte, dass der Betrieb einer Glashütte 20 bis 30 Hektar Wald pro Jahr verschlang. Darum seien die für gewöhnlich in den Wald hinein gebaut worden. War der Wald dann abgeholzt, hatte auch die Hütte keine Zukunft mehr. So dürfte es auch in Sandhorst gewesen sein. Der genaue Standort der Glashütte aber ist heute unbekannt, denn sie wurde schnell wieder abgerissen. Nur einen Sommer lang sei dort produziert worden. Auch andere Rohstoffe mussten ständig zugeführt werden. Der Nachschub an Quarzsand war das kleinste Problem: Davon gab es ausreichende Vorkommen in den teilweise sandigen Böden der Region. Weitere Rohstoffe wurden beigemischt und fünf Tage lange erhitzt, bevor das Glas in seine spätere Form gebracht werden konnte. Die erste Glasfabrik Ostfrieslands gab schon nach wenigen Monaten den Betrieb wieder auf, zumal das Produkt, was sie herstellte, von schlechter Qualität gewesen sein soll.

Nur wenig länger konnte sich die Emder Glashütte am Markt behaupten. Im Jahr 1823 oder 1824 nahm sie die Produktion auf. Der Emder Kaufmann Franz Georg Heinrich Ringius brachte den Stein ins Rollen. Er ließ Fenster- und Medizinglas herstellen. Das geht aus „Glasherstellung in Ostfriesland“ des Leeraner Autors Heinrich Buurman hervor. Der fand heraus, das Ringius neben den Glasbläsern, die Wanderarbeiter waren, bis zu 30 Emder – darunter Kinder – für Hilfsarbeiten, beschäftigte. Darüber hinaus belebte er die Auftragsbücher der Handwerker und befeuerte den Handel von Tonerde als Baumaterial und Torf als Brennstoff. Ein langfristiger wirtschaftlicher Aufschwung Emdens blieb dennoch aus. „Doch diese Glashütte wurde im April 1824 ein Raub der Flammen“, resümiert Ott. „Ringius fehlten die Mittel für den Wiederaufbau und damit war auch dieses Kapitel beendet.“

Erster Anlauf in Großefehn scheitert

Die Idee einer ostfriesischen Glasbläserei aber ließ viele nicht los. Güter, die man bis dato aus dem Ausland einführte, wollte man selbst produzieren. „Gewöhnlich konnten sich nur reiche Bürger, Adel und die Kirche Glas leisten.“ Glas war ausgesprochen teuer, weiß Gunnar Ott. Gläserne Trinkgefäße kamen meist aus Böhmen, Flaschen aus anderen Teilen des Königreiches Hannovers, Fensterglas aus England oder Brabant, heute Belgien. Im Jahr 1828 gründeten der Glasfabrikant Christian Ernst Rudolph Leonhard Meiersiek aus Ibbenbüren und der Kaufmann Arend Hoppe aus Wittmund dann eine Glashütte in Großefehn. Meiersiek wollte eigentlich an die Ems, ließ sich aber von den Fehntjern locken. Er setzte auf regionale Brennstoffe und traf damit bei den Köpfen der Fehngesellschaft ins Schwarze. Er beabsichtigte, den schwer verkäuflichen Grautorf für die Glasverhüttung einzusetzen – und bekam ein Grundstück zum Bau seiner Fabrik überlassen.

Dennoch hatte es Meiersiek schwer, schreibt Heinrich Tebbenhoff in seiner Ortschronik „Großefehn“. Denn anders als die Emder Produktion sei die Fehntjer nicht von den damaligen Verantwortlichen außerhalb Großefehns unterstützt worden. Die Fabrik hat von Beginn an Probleme. „Es fehlte an Salz. Erst kam es aus Rothenfelde, später verwendete man Seesalz“, fand Gunnar Ott heraus. Die Sommer waren regenreich und Holz und Torf so nass, dass sie nicht verheizt werden konnten. „Die Not wurde so groß, dass schließlich 1830 die Arbeiter entlassen werden mussten. Damit war auch diese Glashütte gescheitert.“ Normalerweise sei in einer Glashütte von April bis November durchgängig und rund um die Uhr gearbeitet worden: „Der Ofen ging in der Zeit nie aus. In Großefehn war das Brennmaterial Torf und so wirkte die Glashütte mit ihrem Torfverbrauch auch belebend für die Fehnkolonisierung.“

Glasbläser waren Wanderarbeiter

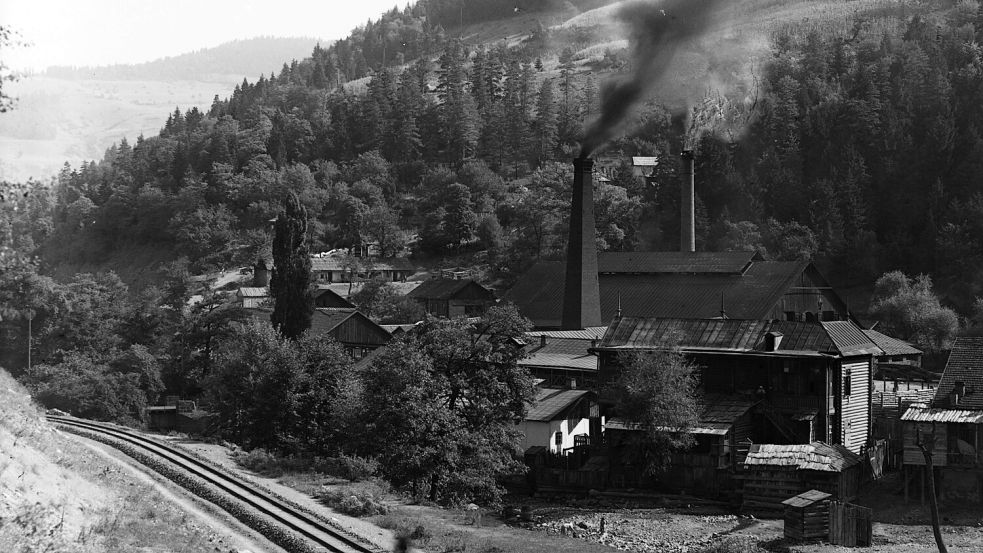

„Der vierte Versuch, eine Glashütte zu betreiben, hatte schließlich Erfolg“, berichtet Ott weiter. „Sie ging auf den Glasfabrikanten Tobias Friedrich Pfuhl zurück. In Ostgroßefehn, unmittelbar am Kanal, ließ er 1844 die neue Glashütte entstehen.“ Geblieben ist von der heute nichts, lediglich ein Straßenname und eine Bushaltestelle deuten die Geschichte des Areals an, auf dem bis 1870 Glas hergestellt wurde. Einiges ist über ihren Betrieb überliefert. Wie überall waren die Facharbeiter, die das Glas herstellten, wanderndes Volk. Sie und ihre Familien wohnten auf dem Gelände der Hütte. Buurman schrieb: „Sie verrichteten ihre Arbeiten im Akkord und wurden nach der Stückzahl der gefertigten Flaschen entlohnt.“

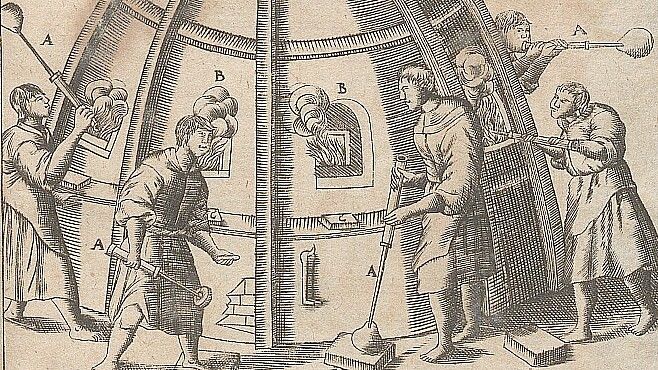

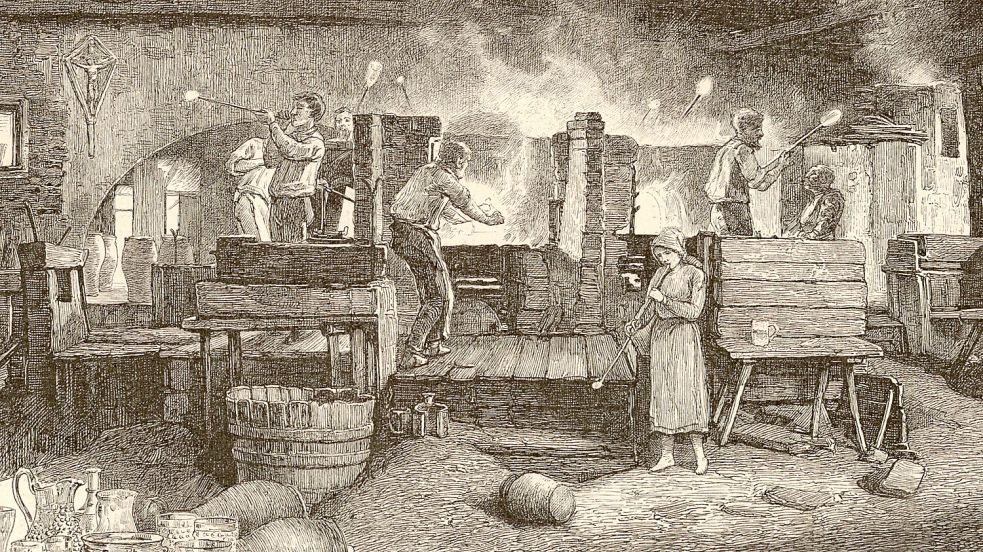

Auch aus Otts Sicht war der Job aller schwerste Arbeit. „Die hohen und schwankenden Temperaturen am Ofen setzten den Beschäftigten zu. Oft wurde die Lunge überbläht und zudem schädigten aggressive Stäube stark die Gesundheit. Typische Berufskrankheiten für Glasbläser waren Blindheit, Lungenemphysem und Steinstaublunge.“ Da habe es beispielsweise die Schürer gegeben, die das Feuer Tag und Nacht am Leben halten mussten. Der Schmelzer mischte die Rohstoffe zusammen und überwachte das Schmelzen. Wie aus dem heißen Brei dann Gebrauchsgegenstände entstanden, skizziert Ott so: „Dann kam der Einbläser. Der tunkte sein Blasrohr in die Schmelze, bis das Glas wie ein schlaffer Luftballon am Ende hing. Dann wurde das Rohr aus dem Ofen geholt und gleichzeitig gedreht und geblasen, so dass aus dem zähflüssigen Glasklumpen ein kugelförmiges, innen hohles Gebilde entstand. So entstanden Flaschen, Krüge und Becher – denn die Glaskugel wurde schließlich mit einer Schere abgeschnitten, weiter zurecht geformt und dann zum Abkühlen gegeben.“

Glashütte ist endlich erfolgreich – dann ertrinkt der Chef

Die Fehntjer Glashütte lieferte das Glas gen Oldenburg, Bremen und Hamburg. Der ostfriesische Markt war schnell jedoch so gesättigt, dass Pfuhl im Umland nichts mehr verkaufte. „Etwa 80 bis 100 Personen fanden Arbeit und indirekt weitere Leute. Vom Torfstecher und Fehnschiffer bis zu Handwerkern, wie Schmieden oder Bauleuten“, so Ott. Pfuhl hielt den Laden am Laufen, obwohl dies kein Leichtes gewesen sein kann. Mehrfach habe er um Unterstützung gebeten, schrieb Tebbenhoff. 1856 ertrank Pfuhl im Großefehntjer Kanal.

Danach ging es mit der Glashütte bergab. Sein Schwager übernahm – doch der Abwärtstrend war längst im Gange. Wie groß die Überproduktion der Glashütte war, wird mit einem Blick auf den Ersten Weltkrieg deutlich. In den Kriegsjahren 1914 bis 1918 herrschte großer Mangel an Glasprodukten für Apotheken. Die Fehntjer erinnerten sich an ihre Hütte, auf deren Gelände noch immer fertige Medizingläser lagerten. Ott: „Und so wurden noch über 45 Jahre nach der Produktionseinstellung Flaschen der Großefehntjer Glashütte an hiesige Apotheken geliefert und linderten die schlimmste Not.“