Serie „Fehntjer Geschichte(n)“ Auswandern nach Amerika – harte Arbeit und Entbehrungen

Der Traum vom besseren Leben kostete Tausende die Heimat. Die Flucht aus der Armut und Perspektivlosigkeit war keine leichte. Die Fehntjer meisterten Unwägbarkeiten vor allem mit harter Arbeit.

Großefehn - Die Ostfriesen, die sich auf den Weg in eine neue Zukunft machten, füllten unzählige Schiffe. Jahr für Jahr brachen durchschnittlich 800 bis 900 Ostfriesen auf ins Ungewisse. Von 1860 bis 1910 etwa 30.000 Menschen insgesamt. Das fand Lisa Buß heraus. Die frühere Lehrerin ist Vorstandsmitglied im Verein der Historischen Schmiede Striek in Ostgroßefehn und hat aus ihrer eigenen Familiengeschichte heraus vor vielen Jahren damit begonnen, sich intensiv mit der Geschichte der Auswanderer zu befassen. Sie begab sich mehrfach auf Spurensuche; in Archiven und Datenbanken sowie im Gespräch mit Menschen gleichermaßen: Es ist ein mühsames Unterfangen, das Geduld und etwas Glück voraussetzt.

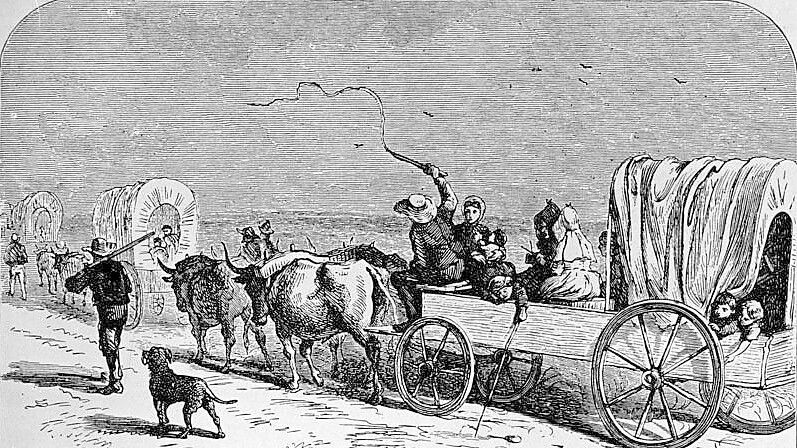

Die Auswanderer gingen in Brake, Bremen, Bremerhaven, Hamburg oder auch Emden an Bord. Zuerst waren es Segelschiffe, später Dampfschiffe. Es war ein Wagnis und das wollte gut vorbereitet sein – und das längst nicht jeder Passagier überlebte: Eine Überfahrt kostete zunächst etwa das Vierfache eines Jahresverdienstes eines Arbeiters. Später wurde der Wettbewerb in den Häfen größer, die Preise für die Überfahrt sanken bis auf das Niveau eines Halbjahresverdienstes, so Buß. Einige Fehntjer bekamen ihre Fahrkarten auch von Verwandten geschickt, die vorausgefahren waren. Darüber hinaus gab es im weiteren Verlauf der Auswanderungswelle verschiedene Möglichkeiten, eine Überfahrt abzuarbeiten.

Auswandern war auch Existenzsicherung

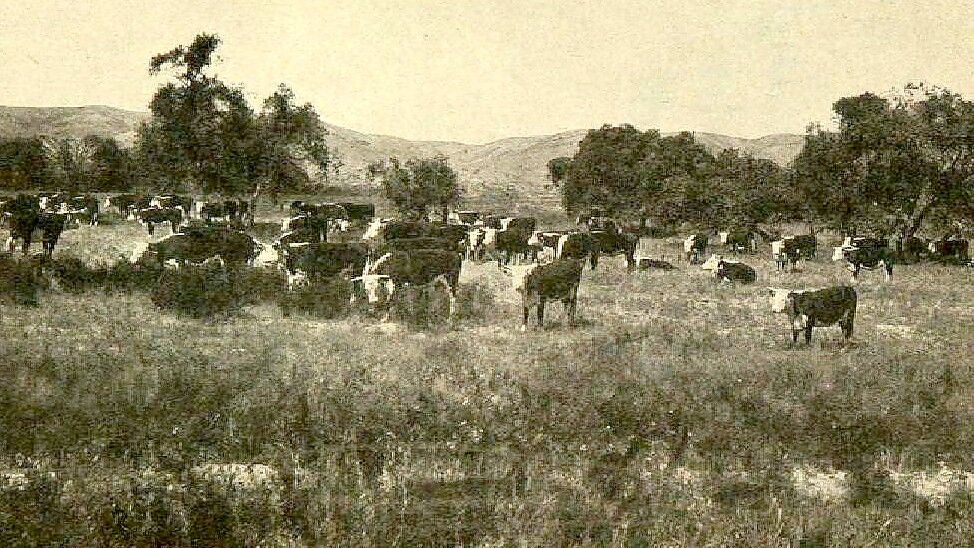

Auch Jürgen Hoogstraat, Pastor in Victorbur, hat sich wie Lisa Buß intensiv mit der Geschichte dieser Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in der Fremde auseinandergesetzt. Auslöser war auch für ihn die eigene familiäre Betroffenheit. Bei Hoogstraat und bei Buß gab es in den zurückliegenden Generationen Menschen, die ihr Glück in Amerika suchten. Ihre Nachfahren leben noch heute dort. Beide stehen im Kontakt mit amerikanischen Verwandten. Der Pfarrer sagte in einem Gespräch mit der Redaktion, in den Jahren 1847 bis 1899 seien um die 50.000 Ostfriesen ausgewandert. Rolf Trauernicht geht in „Spetzerfehn – Geschicht(n) und Bilder eines Fehns“, herausgegeben von der Arbeitsgruppe „Spetzerfehngeschichte(n)“, von einer Anzahl von 95.000 Ostfriesen aus, die im gesamten 19. Jahrhundert auswanderten. Bis auf wenige Ausnahmen brachten es die ostfriesischen Siedler schnell zu solidem Wohlstand als Farmer, Handwerker oder sogar Unternehmer. Das, in Verbindung mit der wirtschaftlichen Not in Ostfriesland, habe andere motiviert, ihrem Beispiel zu folgen.

Dieser Schritt ins Ungewisse geschah Mitte des 19. Jahrhunderts nicht selten aus einem Bangen um die Existenz, weiß Buß. „Ostfriesland war ein armes und überbevölkertes Land.“ Wer für sich und seine Familie eine Zukunft wollte, dem blieb oft nur die Auswanderung: „Aufstiegsmöglichkeiten in sozialer Hinsicht waren nahezu ausgeschlossen“, fasst Buß das Dilemma zusammen. Landerwerb für nicht erbberechtigte Bauernsöhne sei nicht möglich gewesen. Vielen blieb nur der Weg nach Südamerika, Kanada, Südafrika oder Australien – und vor allem Amerika. Ein Grund dafür war Buß zufolge der „Homestead Act“: Der erlaubte es Siedlern, sich vermeintlich unbesiedeltes Land der Ureinwohner zu Eigen zu machen. Etwa 65 Hektar mussten zunächst fünf Jahre lang kultiviert und bewirtschaftet werden – und ging alsdann ins Eigentum der Nutzer über. Alternativ konnte sie eine solche Fläche auch nach bereits sechs Monaten kaufen.

Hauptziel war der Mittlere Westen

Buß: „Wenn man bedenkt, dass eine Fehnstelle in der Regel zwei Hektar umfasste, stellte die Aussicht, gutes Land kostenlos oder für wenig Geld zu erhalten, für die landhungrigen Ostfriesen einen großen Anreiz zur Auswanderung aus Ostfriesland dar.“ Diese und andere interessante Fakten hat die geschichtsinteressierte Fehntjerin zusammengetragen und unter anderem in einer Ausstellung anlässlich der 375-Jahrfeier Großefehns im Fehnmuseum Eiland in Westgroßefehn und in der Festschrift „Timberlae/ Timmel – Entwicklung eines Dorfes; Beiträge zur Ortsgeschichte“, herausgegeben vom Dorfverein „Uns Timmel“ anlässlich der 1111-Jahrfeier 2011, festgehalten. Auf dem Weg an ihr endgültiges Ziel zogen die Neuankömmlinge zunächst oft als Tagelöhner von einer Farm zur nächsten. Gezielt seien die angesteuert worden, die Ostfriesen bewirtschafteten. Es gab gewisse Erkennungszeichen, die die Herkunft der Hausherren preisgaben.

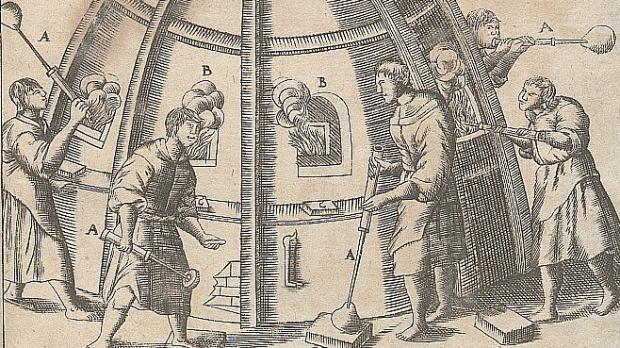

Das Hauptziel der Ostfriesen war der Mittlere Westen: Illinois, Iowa, Missouri, Nebraska, Kansas, Minnesota, Dakota and Wisconsin. Ein Ostfriese zog oft viele weitere nach sich. Die Fehntjer waren es gewohnt, hart zu arbeiten. Und das mussten sie auch, um aus dem Land, was sie beispielsweise im Champaign County in Illinois vorfanden, landwirtschaftliche Flächen zu machen, die langfristig Familien ernähren konnten. Bei Frost wurden ersten Gräben in den Sumpf gegraben, erklärt Lisa Buß. Im Jahr 1869 gruben die ersten Siedler mit Ochsen und Pflügen Entwässerungskanäle und legten in Handarbeit unterirdische Rohre, damit das Wasser ablaufen konnte.

Pocahontas: „Großefehn im Mittelwesten“

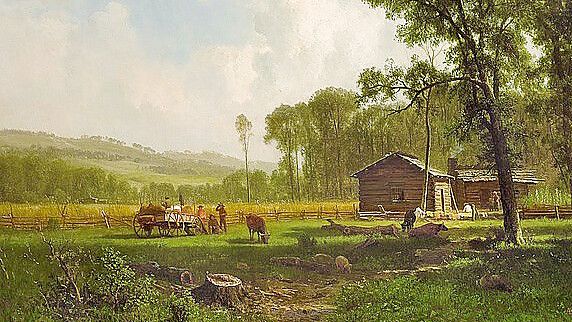

Sie entwässerten den Sumpf nahezu so, wie sie es in Ostfrieslands mit dem Moor gemacht hatten. Zwei Winter lang musste zunächst das Land bestellt werden, bevor im dritten Jahr schließlich die Hütte gebaut werden konnte und das Land hoffentlich genug abwarf, dass der Besitzer davon leben konnte. Viel mehr als Arbeit gab es nicht im Leben der ersten Siedler – allerdings waren sie das aus ihrer Heimat auch nicht anders gewöhnt. Ihre wenige freie Zeit verbrachten sie in ihrer Kirche, in der wie auch auf der Farm zunächst ganz selbstverständlich Plattdeutsch gesprochen wurde.

Die Auswanderer waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Bis heute leben viele Nachfahren in der Umgebung des Ortes, wo sich einst die erste Generation Amerikaner niederließ. Der gebürtige Ostgroßefehntjer Heinrich Gronewold (1922-1983) schildert in „Großefehn – Erzählungen und Bilder aus der ältesten ostfriesischen Fehnkolonie und ihrer Umgebung“, herausgegeben vom Heimat - und Verkehrsverein Großefehn, eine Begebenheit, die sich aus genau dieser Tatsache ergab: „Da standen wir nun, mitten in Amerika, in Iowa im Mittleren Westen, auf dem sonnenüberglühten Friedhof in Pocahontas.“ Gronewold schildert die gradlinige Einfachheit, mit denen die Gräber auf amerikanischen Friedhöfen angelegt werden. Anders als in Deutschland werden diese beispielsweise nicht bepflanzt.

Gronewold berichtet vor allem über seine Verwunderung, auf wie viele bekannte Namen er dort stieß: Aden, Kleen, Seehusen oder Doyen. „Es war wie auf einem Friedhof in Deutschland, nein sagen wir lieber, es war wie auf Großefehn.“ Pocahontas und die nähere Umgebung beschreibt er als „Großefehn im Mittelwesten“. Ein ganz ähnliches Szenario beschreibt er für Kingfisher, Oklahoma, wo er einen anderen Zweig der Familie aufsucht: „Heute ist die Familie dort genauso groß wie in Ostfriesland, und hier wie dort spricht die ältere Generation Plattdeutsch“, anders als die Jugend. „Aber der Zusammenhalt ist nach wie vor groß“, schildert Gronewold seinen Eindruck. Und das war er schon mehr als 100 Jahre zuvor genau so: „Wenn an irgendeiner Ecke der Vereinigten Staaten eine Siedlerfamilie Fuß gefasst hatte, zog sie Freunde und Verwandte aus dem Heimatland, am liebsten aus der engeren Umgebung, nach.“