Serie „Fehntjer Geschichte(n)“ Johann Heinrich Leiner – ein Mann, der Spuren hinterließ

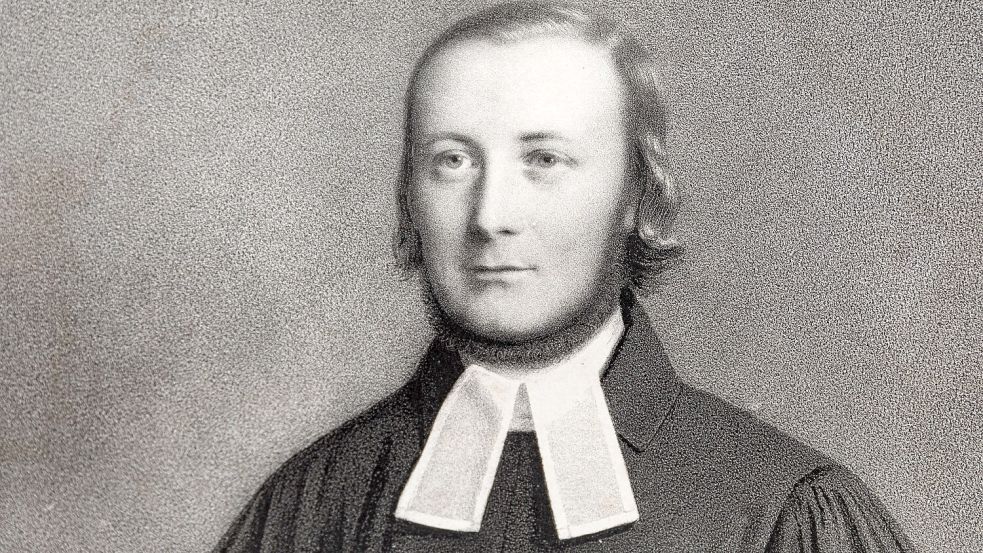

Johann Heinrich Leiner ist Namensgeber eines sozialen Trägers und der Kirche in Mittegroßefehn. Wer aber war ihr erster Pastor? Und warum strahlt sein vergleichsweise kurzes Leben bis heute aus?

Mittegroßefehn - Wenn Heiko Janssen als Fehntjer Gastwirt Enne Offers Buß, Hermann Willms als der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern, Bente Roelfs als das Mädchen Gesine und Enno Peters als Focko Gerdes eine vorweihnachtliche Geschichte über den Ursprung des Adventskranzes auf die Bühne bringen, taucht der eigentliche Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte dabei gar nicht auf: Johann Heinrich Leiner. Der lutherische Pastor steht dennoch im Mittelpunkt der von Andrea Henkelmann geschriebenen Erzählung „Dat Wagenrad“. Allerdings spielt diese Episode zeitlich nach dem frühen Tod des ersten Pastors von Mittegroßefehn.

Leiner wurde im Jahr 1830 geboren, kam 1852 als Hilfsprediger nach Großefehn und unternahm große Anstrengungen, um Geld für den Bau einer eigenen Kirche samt Kirchturm sowie eines Pfarrhauses zu sammeln. Binnen weniger Jahre war alles fertiggestellt. Leiner selbst konnte sich nicht lange daran erfreuen. Er erkrankte und verstarb schon 1868 im Alter von nur 38 Jahren. Für Andrea Henkelmann ist die weihnachtliche Szene vom Ursprung des Adventskranzes „Dat Rettungshuus 2.0“ – eine Art kurze Fortsetzung des von ihr geschriebenen Theaterstücks „Dat Rettungshuus“. Im Kern widmet sich das Stück dem Leben und Wirken des Seelsorgers und dessen Einsatz für die Armen und vor allem die Kinder. Ein Wirken, das bis heute in Form des Leinerstifts nachhallt. Andrea Henkelmann ist mittlerweile Pressesprecherin des sozialen Trägers der evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Als sie ihre Recherche begann und das Stück schrieb, war sie es noch nicht. Damals trieb sie lediglich die Neugier um diesen Namen an, der in ihrem immer wieder aufzutauchen schien.

Ein revolutionärer Gedanke der Nächstenliebe

Im August 2022 feierte „Dat Rettungshuus“ vor der Kulisse der Johann-Heinrich-Leiner-Kirche in Mittegroßefehn Premiere. Mehr als 100 Aktive waren damals daran beteiligt. Für „Dat Wagenrad“ schlüpften vier der Schauspieler nun wieder in ihre Rollen und Kostüme: Unter anderem brillierten sie Mitte Dezember beim Lebendigen Adventskalender im Leinercafé im Park. Es folgen Inszenierungen am Sonntag, 17. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche Bagband und um 17 Uhr in der Lambertikirche Aurich. Ein letztes Mal ist das Schauspiel am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche Weene zu sehen. „Wichern gilt als Begründer des Adventskranzes“, erläutert Andrea Henkelmann den historischen Hintergrund ihrer Erzählung. Der war zwar schon damals rund, allerdings unterscheidet sich die Anzahl der Kerzen noch von dem, wie wir ihn heute kennen: „Es waren vier große Kerzen – und je sechs dazwischen. Für die Tage dazwischen.“

Und nicht nur das: Wichern gründete 1833 auch das „Raue Haus“ in Hamburg, das erste Rettungshaus. Das war Anstoß für Leiner, eine ähnliche Einrichtung in Großefehn aufzubauen. Das „Raue Haus“ war ein Haus für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Anders als in allen Einrichtungen wie Waisen- oder Armenhäusern sonst zu dieser Zeit dominierten hier aber Werte wie die Familienstruktur sowie Bildung – kurzum ging es darum, die Bewohner auf das Leben vorzubereiten und ihnen das notwendige Rüstzeug dafür mitzugeben, damit sie es einmal aus eigener Kraft schaffen konnten. Heute sollte das Normalität sein, in der damaligen Zeit aber war es revolutionär, unterstreicht Henkelmann. „Das war ein völlig neuer Gedanke.“ Deutschlandweit habe es eine Rettungshaus-Bewegung angestoßen. „In der Zeit der Industrialisierung gab es vor allem in den großen Städten viel Armut.“

Leiner als treibende Kraft

Erwiesenermaßen standen Leiner und Wichern miteinander in Kontakt. Das ist historisch belegt, führt Andrea Henkelmann aus. Sie befasste sich in den zurückliegenden Jahren eingehend mit der Geschichte Mittegroßefehns. „Mit Pastor Leiner sind unglaublich viele Dinge verbunden. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll“, habe sie im Zuge der Recherchen schnell festgestellt. „Je mehr man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird es.“ Henkelmann wusste schnell, dass Leiners Wirken Stoff für ein Theaterstück ist, das sie irgendwann einmal schreiben wollte. Als die Corona-Pandemie samt des Lockdowns das Leben einfror, war die Zeit dafür schneller gekommen, als Henkelmann es für möglich gehalten hatte.

Leiner kam im Januar 1843 zunächst als Hilfsprediger nach Mittegroßefehn. Damals fanden die Gottesdienste in Mittegroßefehn im alten Schulgebäude statt – denn der Weg in die Kirche nach Timmel war vielen Gläubigen zu weit, zu beschwerlich. Eine eigene Kirche sollte her. Unter Leiner nahm der Wunsch nach einer eigenständigen Kirchengemeinde Fahrt auf, weiß Heinrich Tebbenhoff in seiner Ortschronik „Großefehn“ zu berichten: Er fand einen überaus pragmatischen Kompromiss, wo das Gotteshaus gebaut werden sollte. „Die Kirche wurde auf der Sandhöchte, einer Verlängerung des Schrahörns, errichtet, da dieser Ort der Mittelpunkt der äußersten Entfernung beider Schulgemeinden ist.“ 1855 war es geschafft: Mittegroßefehn wurde eine selbstständige Kirchengemeinde. Ende 1856 waren Kirche und Pfarrhaus fertig. Damit sei die Kirche eine der jüngeren Ostfrieslands, ordnet Klaus de Wall ein. Er war lange im Kirchenvorstand aktiv. Erst später erhielt die Kirche ihren Namen Johann-Heinrich-Leiner-Kirche, zur Würdigung des gewichtigen Wirkens ihres Namensgebers.

Leiners Gedanke im modernen Gewand

Doch Leiner legte als Pastor seiner eigenen Gemeinde die Hände nicht in den Schoß. Er gab ab 1861 eine Zeitschrift für die Innere Missionsarbeit in Ostfriesland heraus und gründete 1864 den Ostfriesischen Rettungsverein, greift auch Heinrich Gronewold Leiners Leben in „Großefehn – Erzählungen und Bilder aus der ältesten Fehnkolonie und ihrer Umgebung“ auf. „Seiner Tatkraft war die Bildung der Kirchengemeinde Mittegroßefehn, der Bau der Kirche, des Pfarrhauses, des Kirchturms und des Rettungshauses in Großefehn – dem jetzigen Leinerstift – zuzuschreiben.“ Und genau dort wird der Gedanke der Nächstenliebe bis heute tagtäglich mit Leben gefüllt. Anders, als von Leiner einst erdacht. Eben im modernen Gewand.

„Der Grundgedanke ist immer noch, Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen. Und das passiert ganz individuell“, führt Leinerstift-Pressesprecherin Henkelmann aus. Es sind längst nicht mehr nur Kinder und Jugendliche, die hier Unterstützung erfahren. Etwa 800 Menschen würden derzeit von dem sozialen Träger betreut. Nach der Fertigstellung des Rettungshauses waren es zunächst maximal zwölf Jungen, weiß die Geschichtsinteressierte. Das erlebte Leiner schon nicht mehr. Mehr als 150 Jahre sind seither vergangen. Nicht immer wird das, was im Leinerstift passierte, im Sinne seines Gründers gewesen sein: „Es ist mit traurigen Geschichten verbunden“, weiß Henkelmann.

Mit Schicksalen von Kindern, für die dies die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben darstellte. Der Leinerstift war vor Jahrzehnten in seiner Außenwirkung längst nicht so positiv wie heute: „Wenn wir als Kinder nicht artig waren, wurde gedroht“, erinnert sich Klaus de Wall. „Wenn wir was ausgefressen hatten“, so der 88-Jährige, habe es geheißen, er werde in einer mit Stacheln präparierten Schubkarre zum Leinerstift gebracht. „Das ist aber niemals passiert“, lenkt er launig ein. Heute ist das anders: Heute weiß man im Ort um die wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Was viele aber eben nicht wüssten, so Henkelmann, ist der Ursprung: Dass Leiner mit der Idee des Rettungshauses nicht wie in Armen- oder Waisenhäuser um 1850 üblich die Not verwaltete und den Menschen lediglich Essen und einen Platz zum Schlafen gab. Damals nämlich galt: „Wer einmal im Armenhaus ist, der kommt da nicht mehr raus.“ Leiner sorgte dafür, dass die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernten, einen Beruf erlernten – und so der Spirale aus Armut und immer mehr Armut entfliehen konnten.Wie ein Zehnjähriger erleuchtet und voller Freude starb

War ein Graf Seefahrtschüler in Timmel?

Anjola – als auf dem Fehn aus Ananas Kultbrause wurde

Wie ein Fehntjer Pastor für die Armen stritt