Serie „Fehntjer Geschichte(n)“ Werften – als auch dem Fehn noch Schiffe gebaut wurden

In den Fehntjer Schiffsmanufakturen wurden über Jahrzehnte Binnen- und Seeschiffe hergestellt. Über manche dieser Werften ist auch heute noch einiges bekannt.

Großefehn - Die Werften waren im 19. Jahrhundert ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf dem Fehn. Das Geld, das die Binnenschiffer, Heringsfischer und Handeltreibende in Übersee verdienten, blieb mit dem Kauf ihrer Schiffe innerhalb ihrer Nachbarschaft vor Ort. Zudem waren die Helgen oder Helling genannten Werften wichtige Arbeitgeber. Qualifizierte Handwerker ließen sich auf dem Fehn nieder – oder Fehntjer wurden zu qualifizierten Fachkräften ausgebildet. Das wiederum hatte zur Folge, dass der Wunsch nach Bildung wuchs und auch andere Gewerke wie beispielsweise Müller ausreichend zu tun hatten und so vom allgemeinen Aufschwung ebenfalls profitierten.

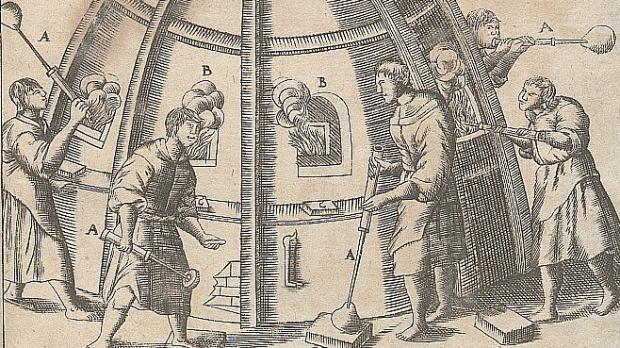

Im unmittelbaren Umfeld der Werften prosperierte das Handwerk, wie Heinrich Gronewold in „Großefehn – Erzählungen und Bilder aus der ältesten ostfriesischen Fehnkolonie und ihrer Umgebung“ vor seinem Tod im Jahr 1983 niederschrieb: Schmiede lieferten Nägel und Metallteile für die aus Holz angefertigten Schiffe. Denn längst nicht alles war ausnahmslos aus Holz: Die Schwerter, Masten, Ruder oder Rumpfe verfügten über Beschläge aus Eisen. Auch ein Segelmacher gehörte stets dazu, wenn ein Segelschiff vom Stapel laufen sollte. Er fertigte die Segel nach Maß an, ein Reepschläger oder „Tauschlager“ das Tauwerk.

Die Frerichssche und Cassenssche Werft

Die Anzahl der Werften variierte im Verlauf der Jahrzehnte. Über einige ist mehr bekannt als über andere. In regionalgeschichtlicher Literatur erwähnt wird beispielsweise die Werft von Hinrich Schnier, die in Westgroßefehn in den Jahren 1835 bis 1858 mit durchschnittlich zwei Neubauten pro Jahr äußerst produktiv gewesen sein muss. Heinrich Tebbenhoff schreibt zudem über die Werft von Eilert Janssen und dessen Sohn Jan Eilers, die das Familiengeschäft an Gerhard Hinrichs Schnier verkauften. Im Jahr 1816, so hält Tebbenhoff mit Bezug auf historische Quellen in „Großefehn – Seine Geschichte“ fest, habe es in „Gesamt-Großefehn“ vier Schiffszimmerwerften oder Hellingen gegeben. 1868 sollen es fünf gewesen sein.

Auf dem „Eiland“ von Westgroßefehn wurde 1792 eine Sägemühle erbaut. Jann Frerichs kaufte diese 1830. Unterhalb der ersten Schleuse, auf der sogenannten kleinen Venne, baute er daraufhin die Frerichssche Schiffswerft „Zeldenrüst“. Hier wurden Tebbenhoff zufolge sogenannte Binnen- und Butenfahrer gebaut: Torfmuttjes, aber auch Tjalken und Schoner. Als die Frerichs Ende des 19. Jahrhunderts aber begannen, selbst zur See zu fahren, verkauften sie die Werft an Hinrich Tönjes Cassens. Während die Frerichs als Kapitäne auf großer Fahrt bis zum Ersten Weltkrieg vorrangig nach Ostasien unterwegs waren, setzt der Holzhändler Cassens ihre Arbeit im Schiffsbau fort.

Das letzte auf dem Fehn gebaute Seeschiff

Es entstanden laut Tebbenhoff wie bereits zuvor unter den Vorbesitzern tüchtige Segler, die nach England, Norwegen und Finnland fuhren. „Sie befuhren das Mittelmeer und sogar die Ozeane bis nach Südamerika, zum Beispiel nach Rio de Janeiro.“ Wenn diese auch im Vergleich zu den heutigen Ozeanriesen „nur Nussschalen“ gewesen seien. Auf der Cassensschen Werft entstand demnach unterhalb der ersten Schleuse im Jahr 1889 mit dem Zweimastschooner „Martha“ das letzte auf dem Fehn erbaute Seeschiff.

Die „Martha“ und ihre Mannschaft ereilte, wie so viele andere Schiffe der Fehntjer zu jener Zeit, ein grausames Schicksal. Unter dem Kommando ihres Kapitäns Hinrich Buß lief es den Hafen von Rio de Janeiro in Brasilien an. Der Kapitän und ein großer Teil seiner Mannschaft bekam das Gelbfieber und starben an der Krankheit. Als die „Martha“ den Hafen schließlich wieder verlassen durfte, wurde das Schiff von einem Sturm erfasst, auf eine Sandbank gedrückt – und war verloren.

Die Werft der Familie Piepersgerdes

Renke Piepersgerdes war 1860 als wandernder Tischlergeselle nach Großefehn gekommen und hatte zunächst auf einer Segelschiffswerft an der Neuen Wieke gearbeitet. Gronewold hat seinen Werdegang und den seiner Familie genauer betrachtet: Vier Jahre später gründete er seine eigene Werft. In rund 20 Jahren baute er zehn Binnenschiffe. Diese „Böskuplopers“ genannte Torschiffe waren aufgrund ihrer Wendigkeit beliebt: Er baute sie etwas kleiner und schnittiger als die Konkurrenz. Das kam an, denn letztlich ging es bei den Torfschiffern auch um Geschwindigkeit: Je schneller sie in Emden ankamen, desto schneller konnte sie ihren Torf verkaufen, dann neu laden und wieder den Heimweg antreten. Der Sohn Johann Piepersgerdes knüpfte an den Erfolg des Vaters an. Irgendwann begann Johann Piepersgerdes zu viel Alkohol zu trinken. Mit seinem Geschäft ging es bergab.

Erst die Intervention des Strackholter Pastors Remmer Janssen brachte die Wende: Er soll den Schiffsbauer wieder auf den Pfad der Tugend zurückgeführt haben. Unter der dritten Generation, wiederum Renke Piepersgerdes, lief 1925 das letzte Holzschiff vom Stapel. Er hatte sich zunehmend auf Reparaturen von Holz- und Stahlschiffen spezialisiert. „Hier herrschte noch rege Betriebsamkeit. Ein Fehnschiff auf dem Helgen, in den meisten Fällen zur Reparatur, war hier ein alltägliches Bild“, berichtet Gronewold. „Die Werft wurde bis nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt und erst, als die Schifffahrt auf den Fehnen zum Erliegen kam und somit auch entsprechende Aufträge immer seltener wurden, wechselte der letzte Inhaber, Johann Piepersgerdes, den Beruf und gab den Schiffbaubetrieb auf.“

Jeder Stapellauf war ein Fest

Über den Helgen von Berend Wiese in Spetzerfehn schreibt Christa Gräßle in „Spetzerfehn – Geschichte(n) und Bilder eines Fehns“, diese habe 1903 den Betrieb aufgenommen. Wiese entstammte einer Familie von Schiffsbauern in Neuefehn. Gräßle beschreibt den Firmeninhaber als einen fortschrittlichen Mann, dessen Ideen seine Mitmenschen teils mit Skepsis begegneten. „Er mechanisierte den bis dahin völlig von Hand vollbrachten handwerklichen Holzschiffbau in seinem Betrieb und legte auch eine Sägerei an.“ Dort schnitt er auch für andere Schiffsbauer Material zu.

Später setzte Wiese auf den Stahlschiffbau: Er investierte in allerlei neue Maschinen wie Pressen und Stanzen und wechselte mit seinem Unternehmen schließlich den Standort. Er ging nach Leer, wo bis 1937 produziert wurde. Mit dem Zweiten Weltkrieg kam die Arbeit dort jedoch zum Erliegen. Wiese wurde zum Dienst auf der Marinewerft in Wilhelmshaven verpflichtet. Bei einem Bombenangriff auf seinen Arbeitsplatz im Juli 1941 starb er. Der Betrieb in Leer wurde nicht wieder aufgenommen. Die Werft von Harm Franken in Spetzerfehn überdauerte ihren Besitzer hingegen: Sie wurde nach dessen Tod im Jahr 1924 von seiner Witwe mit einem Schiffsbauer noch einige Zeit lang weitergeführt.

Zu dieser Zeit nennt Tebbenhoff mit den Werften von Janßen, Piepersgerdes und Thole Buß noch drei Betriebe, die bis einige Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg noch bestanden. Ein Stapellauf eines neuen Binnenfahrers sei damals „ein wirkliches Volksfest“ gewesen. An der Nordseite des Kanals ging Albert Janssen noch lange seiner Berufung nach. Wie Gronewold berichtet, war Janssen als Schwerkriegsbeschädigter aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt und hatte sich auf den Bootsbau spezialisiert. Janssen war Obermeister der Innung für das Schiffszimmererhandwerk des Kreises Aurich. Als Ein-Mann-Betrieb stellte er noch bis 1946 Boote her.Auswandern nach Amerika – harte Arbeit und Entbehrungen

Auswandern nach Amerika – Ostfriesen wagten den Neuanfang

„Tullum“ – vom Fehnschiffer zum Unternehmer mit Weitblick

Er predigte, bis der Schweiß lief und die Stimme versagte

Als Glas auf dem Fehn mundgeblasen wurde